-

Le désert-1 Extrait de 5’02”

-

Le désert-2 extrait de 5’07

-

Tourner le palmier Extrait.

-

places à Ghardaia

-

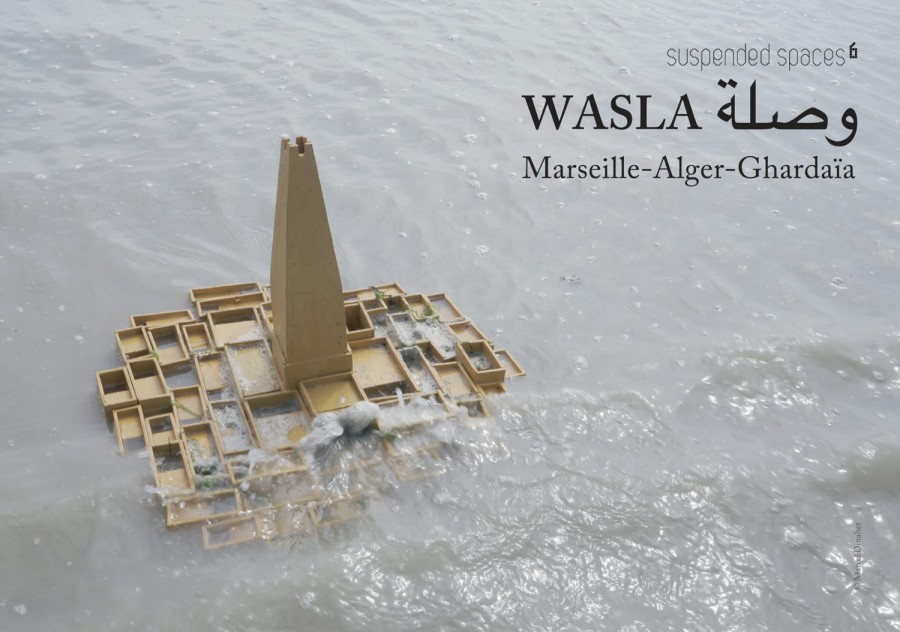

TRAVERSER – Marseille / Alger /Ghardaïa

Traverser, Ghardaïa

Colloque international – MucemLab, Marseille

du 17 au 19 avril 20241.Le lointain spatial et temporel que Ghardaïa peut incarner depuis Marseille comme depuis Alger, contredit ce qu’est devenu le Sahara : un espace stratégique mondial, sensible, où se jouent des projets de vie, des combats politiques et économiques, qui déterminent une partie de nos sociétés, et de ce qui se passe ici. La région est le théâtre de tensions géopolitiques, écologiques, de drames individuels. Le désert et la mer Méditerranée sont des espaces de traversées qui engagent des destins. Fantasmé comme espace vide à conquérir, nourrissant l’imaginaire colonial et l’exotisme orientaliste, le désert impose une collaboration savante et respectueuse de l’ensemble de ses habitant·e·s observée aujourd’hui comme modèle d’une adaptation à la crise climatique en cours.

Le colloque Traverser, Ghardaïa nous permettra de continuer à comprendre la singularité de Ghardaïa, tant en ce qui concerne l’architecture que les usages vernaculaires et l’art des jardins dans les palmeraies, les pratiques artisanales, la vie communautaire et ses traditions rigoristes, le rôle des femmes, la gestion experte de l’eau. L’organisation de la cité, qui fascina les modernes, semble être aujourd’hui un modèle pour résoudre des problèmes liés au réchauffement climatique (sècheresse, inondations) qui paralyse notre présent. Apprendre de Ghardaïa, c’est aussi comprendre comment un territoire principalement mozabite, à la porte du désert, qui pourrait sembler entre parenthèses spatiales et temporelles, croise paradoxalement les questions urgentes du monde actuel. Et s’efforcer des déjouer les projections et les fantasmes.

La première journée, Ombres vertes, nous permettra de revenir sur l’inscription territoriale de Ghardaïa, son architecture, sa situation géopolitique, topographique, climatique.

La seconde journée, Résistance des gestes, sera consacrée à croiser les regards sur la dimension humaine et culturelle d’une population principalement mozabite berbère au mode de vie singulier, guidé par une courant de l’islam mal connu, l’ibadisme, et tout particulièrement le rôle, le statut, les pratiques des femmes dans la région.

TRAVERSER, GHARDAÏA

ProgrammeMercredi 17 avril 2024 – MucemLab

14h-18h

• Performance Rehearsals with ancestors (Pratiquer avec les ancêtres), proposée par Ariella Aïsha Azoulay avec une vingtaine de participant·e·s intervenant·e·s du colloque.Jeudi 18 avril 2024 - MucemLab

9h - accueil des participant·e·sOmbres vertes

9h30 - Désert, jardins, gestion de l’eau

• Table ronde avec Abderrahmane MOUSSAOUI (anthropologue, Laboratoire d’Anthropologie des Enjeux Contemporains, Université Lyon 2), Alessia de BIASE (LAA, École d’architecture Paris-Villette). Modération : Christophe VIART (Professeur en Arts, Paris 1-Panthéon Sorbonne).Politique et poétique des espaces désertiques

• Table ronde avec Samia HENNI (Université Cornell, Etats-Unis, architecte, historienne et théoricienne de l’architecture), Jill Marie JARVIS (Université de Yale) et Elisabeth LEUVREY (cinéaste)• Cartographier le désert, le cas de l’Algérie, Zahia RAHMANI (Écrivaine et historienne d’art)

13h -Pause repas

14h. Architectures, plans, cartes

• Table ronde sur l’architecture du Mzab, avec Sabri BENDIMERAD (architecte, ENSA Paris Val de Seine, Labo ACS Paris Malaquais) et Mounia BOUALI (ENSA Paris Val de Seine, Labo CRH - Laavue). Modération : Amel ZEROUROU (Labo INAMA - ENSA Marseille)• Cinémas du désert, dialogue entre Hassen FERHANI (cinéaste), Nabil DJEDOUANI (responsable des archives numériques de la cinémathèque algérienne) et Stefanie BAUMANN (philosophe, Université nouvelle de Lisbonne). Modération : Salima TENFICHE (post-doctorante EHESS-Mucem, et chercheure associée au CERILAC, Université Paris Cité).

• Vox clamantis in deserto, Marie José Mondzain (philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS)

18h – clôture de la journée

Soirée du 18 avril 2024

• 18h-20h30 - Lecture et conversation, Samira NEGROUCHE et Ariella Aïsha AZOULAY avec Sally BONN (lieu communiqué au début du colloque)

Vendredi 19 avril 2024 - MucemLab

9h30 - accueil des participant·e·sRésistance des gestes

• 10h. Traditions mozabites aujourd’hui, avec Augustin JOMIER (historien, Inalco-CNRS) et Khaled MEGHNINE (doctorant en théologie et études religieuses, Université d’Helsinki (artiste). Modération : Éric VALETTE (Université de Picardie Jules Verne)

• La résistance des bijoux, Ariella Aïsha AZOULAY (historienne de l’art, Université Brown) en dialogue avec Wassyla TAMZALI (écrivaine). Modération : Vanessa BRITO (philosophe, École des Beaux-Arts de Marseille)

• Table ronde d’artistes 1 (reprises et gestes vernaculaires), Medhi AZZOUZ, Adila BENEDJAÏ-ZOU, Jean-Claude CHIANALE, Marcel DINAHET, Jan KOPP, Mourad KRINAH, Daniel LÊ, Amina MENIA, Stéphane THIDET, Christophe VIART. Modération : Françoise PARFAIT (Paris 1-Panthéon Sorbonne).

13h-Pause repas

• 14h30- Intégrations des savoirs algériens dans la pratique de l’histoire de l’art, Émilie GOUDAL (Professeure au Centre d’étude des Arts contemporains - Université de Lille) en discussion avec Marine SCHÜTZ (Université de Picardie Jules Verne)

• Table ronde d’artistes 2 (corps, genres, représentations), Camila FIALHO, Mounir GOURI, Valérie JOUVE, Elisabeth LEUVREY Samira NEGROUCHE, Lydia SAÏDI, Éric VALETTE, Liess VERGÈS, Camille VARENNE, Modération : Marine SCHÜTZ (Université de Picardie Jules Verne).

18h – clôture du colloque

Comité scientifique

• Stefanie BAUMANN (CineLab/IFILNOVA - Universidade Nova de Lisbonne)

• Vanessa BRITO (École des Beaux-Arts de Marseille)

• Alessia De BIASE (LAA, École d’architecture Paris-Villette)

• Aude FANLO (MUCEM Marseille)

• Jacinto LAGEIRA (Paris 1 Panthéon-Sorbonne – ACTE)

• Françoise PARFAIT (Paris 1 Panthéon-Sorbonne - ACTE)

• Marine SCHÜTZ (CRAE, Université de Picardie Jules Verne)

• Éric VALETTE (Université de Picardie Jules Verne - CRAE)

• Christophe VIART (Paris 1 Panthéon-Sorbonne - ACTE)Avec le soutien de l’Institut Français d’Alger, L’École des Beaux-Arts de Marseille, LAA-Ecole d’architecture de Paris Villette, L’institut ACTE Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le CRAE – Université de Picardie Jules Verne.

MucemLab, 201 Quai du port

(entrée par la tour du Roi René)

13002, Marseille

BiographiesAriella Aïsha Azoulay

Ariella Aïsha Azoulay est écrivaine, chercheuse, cinéaste expérimentale et commissaire d’archives anticoloniales. Née en 1962 dans la colonie sioniste de Palestine, elle est professeure à l’université Brown où elle enseigne la théorie politique, la résistance aux formations impériales et les imaginaires anticoloniaux réclamant le retour, la restitution et le tikkoun olam, la réparation du monde. Autrice d’une dizaine de livres parus dans de nombreux pays, elle a publié entre autres Potential History: Unlearning Imperialism (Verso, 2019) et From Palestine to Israel: A Photographic Record of Destruction and State Formation (Pluto Press, 2011). Inédit, La Résistance des bijoux est son premier livre traduit en français.

Mehdi Azzouz

Medhi Azzouz est photographe, étudiant en 4e année à l’École des Beaux Arts de Paris.Stefanie Baumann

Stefanie Baumann est chercheure au CineLab/IFILNOVA de Université Nouvelle de Lisbonne, où elle dirige le groupe de recherche « Thinking Documentary Film ». Docteure en philosophie, elle a enseigné l’esthétique et les théories de l’art contemporain à l’Université Paris 8, à l’Académie libanaise des Beaux-Arts/Beyrouth, à Ashkal Alwan/Beyrouth et au Maumaus Study Program à Lisbonne.Sabri Bendimerad

Sabri Bendimerad est architecte - associé de l’agence Paris U - chercheur au laboratoire CRH–Lavue et Professeur à l’École Nationale d’Architecture Paris-Val de Seine. Ses recherches et sa pratique portent sur l’architecture, l’habitat et la densité. Il a conçu et réalisé plusieurs ensembles de logements collectifs dont l’un, situé à Saint-Denis, a été nominé au prix de l’Équerre d’argent du Moniteur en 2008 et lauréat du prix AMO 2009. Il a publié plusieurs ouvrages : Vu de l’intérieur avec Monique Eleb (Archibooks, 2010) ; Habitat pluriel : densité, intimité, urbanité (CERTU, 2010) ; Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter, avec Monique Eleb (Mardaga, 2018) ; Habitat, collection 1989 (ACS, 2021).Adila Bennedjaï Zou

Adila Bennedjaï-Zou est scénariste et documentariste sonore. Dans ses séries documentaires, elle propose un travail d’autobiographie collective en articulant témoignages, archives et un récit à la première personne. Partant de l’idée que notre vie privée est imprégnée d’enjeux politiques et de valeurs communes, elle cherche à saisir les endroits où intimité et collectif se rencontrent.Alessia de Biase

Alessia de Biase est architecte-urbaniste et professeure d’anthropologie urbaine (laboratoire LAA, École nationale supérieure d’architecture Paris-La Villette). Elle porte une réflexion à travers plusieurs registres, objets et questions, sur la construction de l’imaginaire et le rôle qu’il joue dans la transformation des territoires. Dans ce cadre, elle interroge tout particulièrement la notion d’ordinaire et le sens et le rôle qu’elle prend dans la construction d’un imaginaire urbain contemporain.Sally Bonn

Sally Bonn s’intéresse à l’écriture sous toutes ses formes (littéraire et artistique, critique et théorique). Maître de conférence en esthétique à l’Université Picardie Jules Verne, également critique d’art (Artpress / France Culture) et commissaire d’exposition. Elle a co-dirigé deux revues d’art et de littérature (Le Salon et N/Z) et dirige la collection d’écrits d’artistes Les indiscipliné·es aux éditions Macula. Elle a publié de nombreux textes dans des catalogues d’artistes et des revues, plusieurs essais et une fiction-critique. En 2017 a paru Les Mots et les œuvres, Fiction & Cie, Le Seuil. Son dernier livre, un récit intime sur l’écriture, intitulé Écrire, écrire, écrire, a paru aux éditions Arléa en 2022.Mounia Bouali

Mounia Bouali est architecte, docteure en urbanisme, chercheure au laboratoire CRH–Lavue, elle enseigne à l’École Nationale d’Architecture Paris-Val de Seine. Après une formation initiale à l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme à Alger, elle soutient une thèse en urbanisme sur l’habitat oasien mozabite (Université de Nanterre). Elle consacre ses travaux de recherche à l’habitat vernaculaire et aux modes d’habiter oasien et leur transformation, essentiellement, dans la région du M’Zab.Vanessa Brito

Vanessa Brito enseigne la philosophie et la théorie de l’art aux Beaux-Arts de Marseille. Docteure de l’Université de Paris 8, elle est vice-présidente du Collège International de Philosophie, où elle dirige le programme « Exposer la fabrique de la recherche : nouveaux lieux du politique en arts, en sciences humaines et sociales ». Ses recherches en cours portent sur les nouvelles écritures de l’enquête, les histoires spéculatives et potentielles. Actuellement elle prépare un ouvrage collectif, Ouvrir les possibles : pratiques historiennes et artistiques, à paraître aux éd. Créaphis en 2024.Jean-Claude Chianale

Jean-Claude Chianale est graphiste/artiste. Il intervient dans les domaines de l’art contemporain, de l’architecture, de l’art de la scène et du design. Ses projets et ses recherches graphiques explorent différents champs et supports tels que l’édition, l’affiche, le livre d’artiste, l’espace et la photographie.Marcel Dinahet

Marcel Dinahet vit et travaille à Rennes. Grand voyageur, il travaille dans les paysages et performe des prises de vue depuis l’eau, les fleuves, les bassins et piscines, les mers et océans. Dans son travail sur le littoral, il joue aussi de la transmission des récits mythologiques, au fil de ses rencontres.Nabil Djedouani

Nabil Djedouani est réalisateur, acteur et chercheur. Après des études de cinéma à l’université Louis Lumière de Lyon, il coréalise à Alger un film documentaire avec Hassen Ferhani intitulé Afric Hôtel (2010). Il travaille ensuite avec le cinéaste Rabah Ameur-Zaïmeche en tant qu’assistant réalisateur et comédien pour les films Histoire de Judas (2015) et Terminal Sud (2019). En 2012, il crée le site des Archives Numériques du Cinéma Algérien pour mettre à la disposition de toutes et tous sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube des œuvres cinématographiques algériennes oubliées qu’il collecte, restaure et partage. Il réalise en 2019 un essai documentaire intitulé Rock Against Police. En 2022 il obtient à l’Institut National de l’Audiovisuel un certificat de qualification professionnelle de Restaurateur numérique image.Hassen Ferhani

Hassen Ferhani, cinéaste algérien, a co-animé le ciné-club de l’association Chrysalide à Alger de 2003 à 2008. En 2006, il réalise son premier film, un court-métrage de fiction Les Baies d’Alger, sélectionné en compétition officielle par plusieurs festivals internationaux. Il co-réalise, en 2010, un film documentaire Afric Hotel. Tarzan, Don Quichotte et nous réalisé en 2013, présenté à Visions du Réel et au FID Marseille ainsi que dans plusieurs festivals internationaux. Dans ma tête un rond-point, son premier long métrage (2016) est plusieurs fois primé. En 2019, le jury du Festival international du film de Locarno décerne le Léopard du Meilleur Réalisateur émergent à 143 rue du désert dans la Compétition Cinéaste du présent. Le film croise l’histoire de Malika, seule tenancière d’un petit café planté au cœur du plus grand désert du monde. Elle tient une buvette rudimentaire au bord de la “Transsaharienne”, cette route longue de plus de 2 300 kilomètres qui traverse le désert algérien jusqu’à la frontière du Niger.Camila Fialho

Camila Fialho, née à Porto Alegre/RS, est installée à Belém depuis 2014. Elle est artiste, commissaire et médiatrice de processus artistiques. Collaboratrice de l’Association Fotoativa depuis une décennie, elle est la coordinatrice des programmes des résidences de l’institution. Elle codirige RaioVerde, une plateforme de recherche et de création artistique dans le domaine des arts visuels en Amazonie. Doctorante en Arts de l’Université Fédérale du Pará depuis 2023, ses recherches explorent les poétiques du déplacement, du corps et du paysage, avec un intérêt particulier pour les pratiques collaboratives et la publication en tant que support de création.Emilie Goudal

Emilie Goudal est historienne de l’art et auteure d’une thèse parue sous le titre Des Damné(e)s de l’histoire : les arts visuels face à la guerre d’Algérie (Les presses du réel, 2019). Elle est actuellement professeure junior, titulaire de la chaire “Imaginaires émancipés” au Centre d’étude des arts contemporains de l’université de Lille. Ses recherches portent sur les interpénétrations entre art, histoire, politique et enjeux de mémoires depuis le contexte de la décolonisation. Elle a publié plusieurs articles sur ces sujets, dont « Frantz Fanon iconique ? Pensées à voir, l’Algérie de Fanon dans les arts visuels », paru dans la revue Perspective, 2017/2 et « Conjurer l’effacement, dépasser les icônes. (Contre)visualité des Femmes d’Algérie », en ligne sur le site d’AWARE magazine. Co-curatrice, avec Nataša Petresin-Bachelez, de l’exposition “Ces voix qui m’assiègent…” à la Cité des arts (Paris, 2024), elle a collaboré en tant que chercheuse associée à plusieurs expositions (IMA, Rencontres photographiques d’Arles, Musée d’art moderne de la ville de Paris etc…)Mounir Gouri

Mounir Gouri a suivi des études à l’École des Beaux-Arts d’Annaba (Algérie), puis à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Récemment intégrés à ses outils de prédilection, le charbon et le fusain deviennent dans ses œuvres graphiques et performatives les moyens d’interroger et de réaffirmer son identité d’Africain.Jill Marie Jarvis

Jill Jarvis est spécialisée dans l’esthétique et la politique de l’Afrique du Nord. Son ouvrage, Decolonizing Memory : Algeria and the Politics of Testimony, associe des lectures approfondies de fictions à des analyses de textes juridiques, théoriques et militants afin d’éclairer à la fois la nature de la violence et les enjeux de l’étude littéraire à une époque de décolonisation inachevée. Son travail met l’accent sur l’esthétique et la littérature, en montrant que la littérature est constitutive - et non pas simplement le reflet - de l’action politique. Lors d’une résidence à la Fondation Camargo à Cassis en 2019, elle a commencé à rédiger un nouveau livre, intitulé Signs in the Desert : Une cartographie esthétique du Sahara, qui s’appuie sur les connaissances de la théorie spatiale, de la cartographie critique et de l’architecture médico-légale pour construire un argumentaire sur la façon dont les écrivains et les cinéastes contemporains de tout le Sahara africain transforment les façons réductrices et dangereuses dont ce désert a longtemps été cartographié.Augustin Jomier

Historien, spécialiste d’histoire religieuse et culturelle du Maghreb aux XIXe et XXe siècles, et maître de conférences au département d’études arabes de l’INaLCO (Paris) Augustin Jomier a travaillé une dizaine d’années sur la région du Mzab. Entre autres travaux, son livre, Islam, réforme et colonisation : une histoire de l’ibadisme en Algérie (1882-1962), (Éditions de la Sorbonne, 2020), livre les fruits d’une enquête sur la question du réformisme musulman parmi les populations ibadites de la région à la période coloniale. Aujourd’hui, il travaille depuis Tunis, où il est chercheur à l’IRMC, sur l’histoire des bibliothèques de manuscrits arabes au Maghreb aux XIXe et XXe siècle.Valérie Jouve

Valérie Jouve est photographe et cinéaste. Elle enseigne à l’École des Beaux Arts de Paris. Observatrice du paysage urbain, elle fabrique des espaces-temps singuliers questionnant nos habitudes de perception. C’est cet espace mouvant, fluctuant et commun que l’artiste met en exergue dans ses photographies appréhendant à la fois le corps de la ville et celui de l’être humain qui l’habite. En même temps qu’elles témoignent d’une réalité, ses photographies en montrent sa pluralité et instaurent le doute.Jan Kopp

Jan Kopp est artiste. Il réalise des œuvres composites et poétiques qui induisent une perception active du temps et de l’espace. Ses œuvres suggèrent des appropriations de l’espace, suscitent un usage particulier des objets, invitent au mouvement, déplacent le regard, proposent l’invention d’une nouvelle langue.Mourad Krinah

Mourad Krinah est un graphiste plasticien algérien. Ses œuvres interrogent la masse d’images véhiculée par la société des médias dans un contexte politique. Il retravaille, décontextualise et recontextualise les images en réinterprétant parfois des œuvres canoniques et en mêlant son propre travail photographique et vidéo à des images de presse ou issues des moteurs de recherche, dans une démarche proche du sampling musical.Daniel Lê

Daniel Lê est artiste et enseignant en Arts plastiques à l’Université Picardie Jules Verne (Amiens, France). Il poursuit un travail artistique se saisissant aussi bien de la vidéo, du film, du dessin ou de l’installation. Ses recherches s’articulent autour de la question du documentaire où se mêlent récits et documents personnels, souvenirs et chansons qui rencontrent le grand récit de l’Histoire.Elisabeth Leuvrey

Elisabeth Leuvrey est cinéaste. Ancienne élève de l’INALCO et de l’EHESS (Anthropologie Visuelle), elle vit et travaille aujourd’hui entre Marseille et Alger. Son cinéma se concentre sur l’impact contemporain d’une histoire coloniale qui lie la France et l’Algérie. Depuis 1998, Matti Ke Lal, La traversée et At(h)ome ont été sélectionnés et primés dans de très nombreux festivals internationaux. En 2009, elle créée Les Écrans du Large, structure de production et de distribution basée à la Friche La Belle de Mai, et en 2020 à Alger, La MaisonDAR, un espace pluridisciplinaire de réflexion, de création et de mise en pratique pour artistes et chercheurs. Elle est par ailleurs formatrice en corse, en Écriture du cinéma documentaire pour le DU CREATACC proposé par l’Università di Corsica et le G.R.E.C.Khaled Meghnine

Khaled Meghnine vit à Ghardaïa en Algérie. Guide de la ville de Beni Isguen (Ghardaïa), il engage en Mars 2024 un doctorat en théologie et études religieuses dans l’Université d’Helsinki. Son projet vise à étudier les façons dont les scientifiques algériens articulent (ou non) leurs croyances religieuses avec leur démarches scientifiques.Amina Menia

Amina Menia est née à Alger où elle continue de vivre et de travailler. Sa pratique interroge les relations entre mémoire, histoire locale, espace public et architecture. Partant souvent de l’histoire et de la situation politique postcoloniale de sa ville natale, elle enquête sur des récits chargés de sens, revisite des légendes urbaines et souligne les liens entre l’espace urbain et son potentiel politique. À travers sculpture, photographie et installation in-situ, ses interventions sont une invitation à réévaluer les notions conventionnelles de l’espace d’exposition.Marie José Mondzain

Marie José Mondzain est philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS. Elle s’est spécialisée dans l’étude du rapport aux images et au langage (publicité, propagande, actualités). Elle est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Qu’est-ce que tu vois ? (Gallimard, 2008), Confiscation : Des Mots, des images et du termps (Les liens qui libèrent, 2017), K comme Kolonie. Kafka et la décolonisation de l’imaginaire (La Fabrique, 2020), Accueillir : Venu(e)s d’un ventre ou d’un pays (Les liens qui libèrent, 2023).Abderrahmane Moussaoui

Abderrahmane Moussaoui est Professeur émérite en anthropologie à l’UFR d’anthropologie de sociologie et de science politique à Lyon 2 où il a enseigné depuis 2000, et chercheur au LADEC. Il avait auparavant enseigné à l’Université des Sciences et Technologies d’Oran au département d’architecture pendant une quinzaine d’années. Il a longtemps travaillé sur les questions liées à l’espace puis il s’est intéressé au sacré et aux recompositions du religieux. Il a également mené des recherches sur le phénomène de la violence et ses modes de régulation. Il est auteur, notamment des ouvrages Espace et sacré au Sahara algérien (Paris, CNRS, 2002) ; De la Violence en Algérie. Les lois du Chaos (Actes Sud, 2006) ; Les oasis au fil de l’eau - De la foggara au Pivot (Chihab éditions, 2021). Le dernier paru porte sur le hirak et s’intitule Algérie, une longue marche. Hirak, mémoire(s) et histoire (Hémisphères / Maisonneuve&Larose, 2023).Samira Negrouche

Née à Alger où elle vit, Samira Negrouche est poète, auteure et traductrice. Médecin de formation, elle se consacre à l’écriture. Sensible aux frontières, autant physiques que linguistiques ou symboliques, elle affectionne particulièrement les créations interdisciplinaires. Son travail apparait dans de nombreuses anthologies et livres collectifs. Elle est traduite dans une trentaine de langues. Parmi ses publications : À l’ombre de Grenade (Éditions Marty, 2003), Le Jazz des oliviers (Éditions du Tell, 2010), Six arbres de fortune autour de ma baignoire (Éditions Mazette, 2017), Quai 2I1, partition à trois axes (Éditions Mazette, 2019) et Traces, Fidel Anthelme X, 2021). Elle publie en 2023 deux anthologies personnelles, J’habite en mouvement - Poésie 2001-2021 (éditions Barzakh) et Stations (éditions Chèvre-feuille étoilée), une importante somme d’essais, de proses et de dialogues littéraires.Françoise Parfait

Françoise Parfait est artiste et Professeure émérite en Arts plastiques et nouveaux médias à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches, tant pratiques que théoriques, concernent la question des images temporelles, et leur réception dans le champ de l’art. Son travail d’installation en vidéo met en scène des durées et des temporalités à l’interface entre temps réel et temps appareillé.Zahia Rahmani

Écrivaine, et historienne d’art de formation, Zahia Rahmani est responsable à l’INHA, du domaine de recherche Histoire de l’art mondialisée. En 2012, elle met en place à l’INHA, « Made in Algeria », un programme dédié à la cartographie et la captation coloniale. Elle a mené le séminaire qui lui a été dédié et construit avec Jean-Yves Sarazin (directeur des Cartes et plans à la BNF) l’exposition Made in Algeria, généalogie d’un territoire, présentée au Mucem jusqu’en mai 2016, ainsi que le catalogue paru chez Hazan. Elle inaugure en 2015 à l’INHA le projet Sismographie des luttes – Vers une histoire globale des revues critiques, au sein du programme de recherche « Art global et périodiques culturels ». Zahia Rahmani est aussi l’autrice d’une trilogie consacrée à des figures impensées de la théorie postcoloniale, Moze (2003), Musulman roman (2005) et France récit d’une enfance (2006) aux éditions Sabine Wespieser, Elle a également publié « Le Harki comme spectre ou l’Écriture du déterrement », in Retours du colonial ? Disculpation et réhabilitation de l’histoire coloniale (2008, éd. Atalante) et « Le Moderne comme point d’arrivée sans fin », in Qu’est-ce que le contemporain (2010, éd. Cécile Defaut).Lydia Saidi

Lydia Saidi, née à Alger, est photographe et archiviste des images. Ses travaux portent sur des questions de libertés, de contraintes sociales, et de mémoire. Elle travaille également sur des projets numériques de valorisation du patrimoine archivistique et de mise en commun des savoirs.Marine Schütz

Marine Schütz est Maîtresse de conférences en histoire de l’art contemporain à l’Université de Picardie Jules Verne. Ses recherches portent d’une part sur un réexamen du Pop art, ses productions visuelles, ses techniques, son historiographie, dans ses contextes géographiques élargis, à partir de méthodologies renouvelées (études postcoloniales, cultural studies etc.) et d’autre part sur les productions artistiques autour de la mémoire coloniale en France et en Grande-Bretagne. Dans les deux cas, il s’agit d’inclure les paramètres du genre, de la classe, de l’ethnicité, dans l’étude de l’art afin de contribuer au renouvellement méthodologique de l’histoire de l’art.

Wassyla Tamzali

Née en Algérie, Wassyla Tamzali a exercé de 1966 à 1977 le métier d’avocat à la Cour d’Alger et mené parallèlement des activités journalistiques et culturelles. Rédactrice en chef du premier hebdomadaire maghrébin libre Contact (1970-1973), elle est autrice d’un livre sur le cinéma maghrébin qui est un plaidoyer pour la liberté d’expression En attendant Omar Gatlato (1975, réédité en 2023), et un ouvrage d’art sur la parure des femmes berbères Abzim : Parures et bijoux des femmes d’Algérie (1986), hommage à la créativité des femmes de son pays. En 1979, elle rejoint la fonction publique internationale à l’UNESCO où elle est chargée du programme sur les violations des droits des femmes au sein de la division des Droits de l’Homme et de la Paix Elle a publié plusieurs ouvrages proposant, sur une note autobiographique, un portrait de l’Algérie dans laquelle elle a grandi et qu’elle voit évoluer politiquement, comme Une éducation algérienne (Gallimard, 2007) et Une femme en colère : lettre d’Alger aux Européens désabusés (Gallimard, 2009). Elle a également publié La tristesse est un mur entre deux jardins (avec Michelle Perrot, Odile Jacob, 2021).Salima Tenfiche

Docteure en histoire du cinéma de l’Université Paris Cité, diplômée de la Sorbonne Paris 4 en lettres modernes et de l’IEP de Lille en sciences politiques, Salima Tenfiche est aujourd’hui post-doctorante EHESS-Mucem, et chercheure associée au CERILAC (Université Paris Cité). Pour sa thèse “Glorifier les morts ou consacrer les vivants. Une histoire esthétique et politique du cinéma algérien sous l’ère Bouteflika”, soutenue en novembre 2022 sous la direction de Jacqueline Nacache, elle a obtenu le Prix de la meilleure thèse francophone sur le Maghreb. Elle y a étudié l’histoire du cinéma en Algérie depuis les origines en 1896 à nos jours, et en particulier le renouvellement des formes filmiques depuis la fin de la guerre civile. Elle s’intéresse par ailleurs au cinéma français contemporain à travers les questions de domination (classe, genre, race) et aux relations entre esthétique et politique dans le cinéma international (France, États-Unis, Maghreb, Russie, Chine, Iran).Stéphane Thidet

Stéphane Thidet est artiste. Ses œuvres mettent en scène sa vision de la réalité imprégnée de fiction et de poésie. Il aime à se situer dans cet entre-deux et jouer avec les limites de ces espaces fictionnels et réels. S’appuyant sur des situations de la vie courante, il y décrit la notion d’instabilité face à l’érosion du temps et de l’action qui mène à leur disparition.Éric Valette

Éric Valette est artiste et Professeur des Universités en Arts plastiques à l’Université de Picardie Jules Verne. Ses recherches s’intéressent aux croisements entre l’art et les différentes représentations du monde proposées par les discours scientifiques (sociologique, historique, anthropologique) ou non scientifiques (contre-culturels, subculturels, militants). Il collabore par le dessin performé au cycle Planétarium du Centre Pompidou depuis 2019.Camille Varenne

Camille Varenne est une artiste et réalisatrice basée entre Clermont-Ferrand et Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Avec la caméra, elle mène une recherche à la fois visuelle et humaine, naviguant entre les frontières du documentaire et de la fiction, de la salle d’exposition à la salle de cinéma. Engagée dans une réflexion profonde sur les questions décoloniales, Camille se consacre actuellement à la réalisation d’un documentaire avec Honorine Soma, sage-femme burkinabè. Ce projet l’invite à étudier les courants féministes en Afrique sub-saharienne.Liess Vergès

Liess Vergès est designer/architecte. Son approche sémantique et cognitive déborde la rationalisation technique et fonctionnelle. Sa réflexion porte sur les seuils fiction/réalité, dans le maillage du modèle global, pour une résurgence de modes de vie sensibles et de localités alternatives à venir. Il enseigne le projet urbain/architectural au Département d’Architecture de l’Université d’Alger (DAA), et à l’École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger (EPAU).Christophe Viart

Christophe Viart est artiste et chercheur, Professeur à l’École des arts de la Sorbonne, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il développe une pratique qui englobe productions d’images, installations, lectures, éditions.Amel Zerourou

Amel Zerourou est architecte doctorante en architecture au laboratoire INAMA, ENSA-Marseille. Sa thèse traite de la trajectoire professionnelle de l’urbaniste Gérald Hanning (1919-1980), en contexte colonial et postcolonial, comme contribution à l’étude des circulations et adaptations des modèles, savoirs et compétences en matière d’urbanisme. Ses travaux portent sur les questions de l’architecture et de l’urbanisme situés dans leurs contextes géographiques, politiques, culturels et sociaux.1. 1. - -

Ghardaia-2023-1’06”

-

![Marcel Dinahet - Ghardaia 23 et 24]()

Ghardaia-1

-

![Marcel Dinahet - Ghardaia 23 et 24]()

Ghardaia-2

-

![Marcel Dinahet - Ghardaia 23 et 24]()

-

![Marcel Dinahet - Ghardaia 23 et 24]()